L'encoche corticale du rein représente une affection rénale qui nécessite une prise en charge adaptée. Les avancées médicales permettent aujourd'hui de mieux comprendre et traiter cette pathologie, grâce aux progrès en imagerie et aux nouvelles approches thérapeutiques.

Comprendre l'encoche corticale rénale

Les atteintes du tissu rénal externe constituent un enjeu majeur en néphrologie. Cette zone du rein assure des fonctions essentielles pour l'organisme, et toute altération peut engendrer des répercussions significatives sur la santé.

Définition et caractéristiques de l'encoche corticale

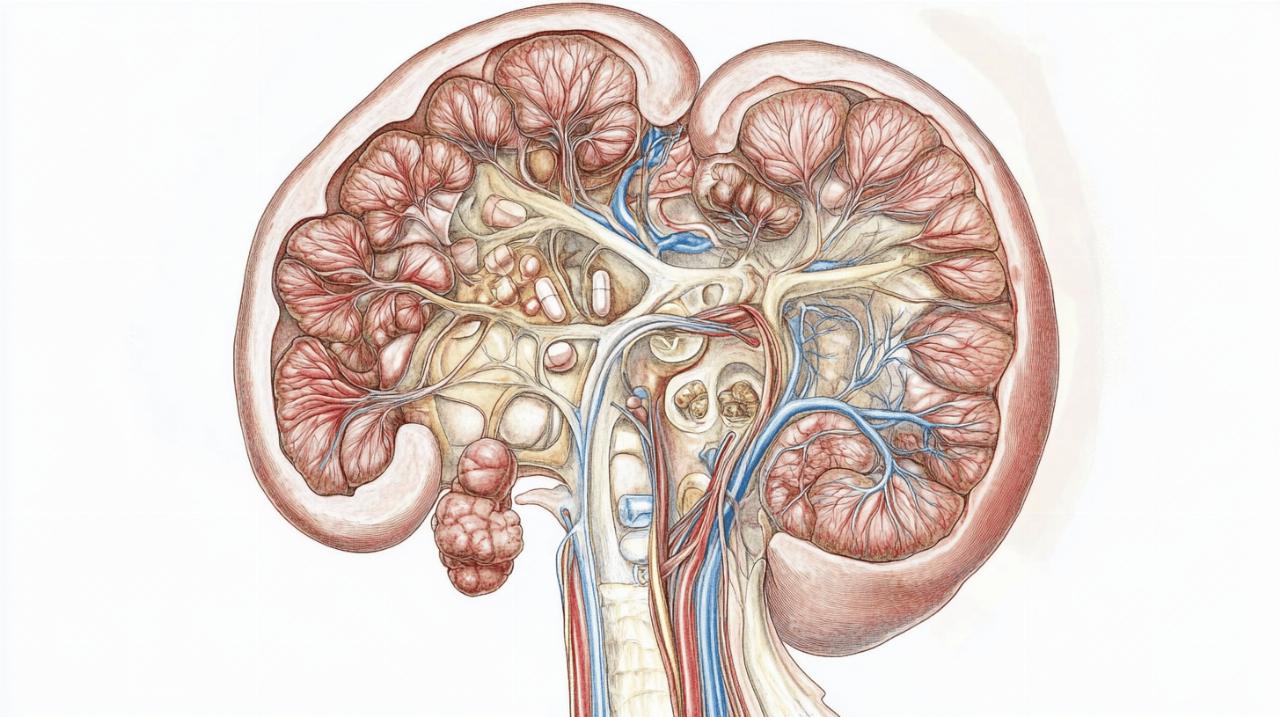

L'encoche corticale rénale se caractérise par une indentation dans la partie externe du rein, le cortex. Cette zone anatomique, particulièrement sensible aux variations de flux sanguin, peut subir des lésions lors d'une diminution de l'irrigation par les artères rénales. Le diagnostic repose sur des examens d'imagerie précis comme l'échographie ou l'IRM.

Les causes fréquentes de cette affection rénale

Les origines de l'encoche corticale sont multiples. Les complications de grossesse représentent une cause majeure chez les femmes. Les nouveau-nés et les enfants peuvent être touchés suite à des infections graves ou une déshydratation sévère. Chez les adultes, les causes incluent les pertes de sang, les pancréatites ou certaines réactions médicamenteuses.

Le diagnostic de l'encoche corticale

L'encoche corticale du rein représente une atteinte spécifique du tissu rénal externe, nécessitant une prise en charge médicale adaptée. Cette affection se manifeste par des signes cliniques variés incluant une modification de la coloration des urines, des douleurs lombaires et une possible altération du débit urinaire. La détection rapide et l'analyse précise des symptômes constituent la base d'une prise en charge efficace.

Les examens médicaux nécessaires

Le parcours diagnostique s'appuie sur plusieurs examens complémentaires. L'imagerie médicale occupe une place centrale avec la réalisation d'échographies et de tomodensitométries (TDM). L'analyse des tissus par biopsie rénale permet d'établir un diagnostic définitif. Les médecins surveillent également la tension artérielle et réalisent des analyses sanguines pour évaluer la fonction rénale. Ces évaluations permettent d'identifier les causes sous-jacentes, qu'il s'agisse d'une complication de grossesse, d'une infection sévère ou d'autres facteurs déclenchants.

L'interprétation des résultats d'imagerie

L'analyse des résultats d'imagerie demande une expertise spécifique. L'échographie permet de visualiser la structure du rein et d'identifier les zones touchées par la nécrose. La TDM avec injection offre une vision détaillée des artères rénales et met en évidence les altérations de la vascularisation. Les résultats orientent les décisions thérapeutiques et permettent d'évaluer le pronostic. L'imagerie aide aussi à suivre l'évolution de la maladie et l'efficacité des traitements mis en place.

Les options thérapeutiques actuelles

La prise en charge d'une encoche corticale du rein nécessite une approche personnalisée et adaptée. L'atteinte du tissu rénal externe demande une évaluation précise par imagerie médicale, notamment par échographie ou IRM, avant toute décision thérapeutique.

Les traitements médicamenteux disponibles

La stratégie thérapeutique repose sur plusieurs axes. L'administration de liquides par voie intraveineuse constitue une base essentielle du traitement. Les transfusions sanguines peuvent s'avérer nécessaires dans certains cas. Face aux infections, les antibiotiques sont prescrits selon les résultats des analyses. Un suivi régulier de la tension artérielle et des paramètres rénaux guide l'adaptation du traitement. La surveillance de la diurèse permet d'évaluer la fonction rénale.

Les interventions chirurgicales possibles

Lorsque la fonction rénale est sévèrement compromise, la dialyse devient une option indispensable. Cette technique de suppléance prend le relais des reins défaillants. Dans certains cas, une transplantation rénale représente une solution à long terme. La réussite du traitement dépend grandement de la rapidité de la prise en charge et de l'identification précoce des symptômes. Les statistiques montrent que 80% des patients survivent au-delà d'un an avec une prise en charge adaptée.

La prévention et le suivi médical

La prévention et le suivi médical représentent des aspects fondamentaux dans la prise en charge d'une encoche corticale du rein. Une approche structurée permet d'anticiper les complications potentielles et d'optimiser les résultats thérapeutiques. L'objectif est d'identifier précocement les signes d'alerte et d'adapter la prise en charge médicale.

La prévention et le suivi médical représentent des aspects fondamentaux dans la prise en charge d'une encoche corticale du rein. Une approche structurée permet d'anticiper les complications potentielles et d'optimiser les résultats thérapeutiques. L'objectif est d'identifier précocement les signes d'alerte et d'adapter la prise en charge médicale.

Les mesures préventives recommandées

Une surveillance régulière de la tension artérielle s'avère indispensable, car une baisse significative peut engendrer des complications rénales sévères. Les patients doivent faire l'objet d'un suivi attentif des paramètres biologiques, notamment par des analyses d'urine pour détecter une possible hématurie. Les femmes enceintes nécessitent une vigilance particulière, les complications de grossesse représentant plus de 50% des cas. La détection des signes précoces comme la diminution du volume urinaire ou l'apparition de douleurs lombaires permet une intervention rapide.

Le calendrier de surveillance médicale

Un programme de suivi régulier doit être établi, incluant des examens d'imagerie médicale comme l'échographie ou le scanner. Les bilans sanguins réguliers permettent d'évaluer la fonction rénale. La surveillance doit s'étendre sur une période minimale d'un an, période durant laquelle le taux de survie atteint 80% avec une prise en charge adaptée. Pour les patients nécessitant une dialyse, un calendrier spécifique de séances est mis en place. L'évaluation régulière des symptômes comme la fièvre, les modifications urinaires ou les douleurs permet d'ajuster le traitement.

Les conséquences à long terme sur la santé rénale

La nécrose corticale rénale représente une atteinte grave du tissu externe du rein, avec des répercussions significatives sur le long terme. Les données actuelles montrent qu'environ 80% des patients survivent au-delà d'une année, mais la majorité nécessite un suivi médical rigoureux et des traitements spécifiques.

L'impact sur la fonction rénale et la qualité de vie

Cette affection entraîne une altération majeure de la fonction rénale, caractérisée par une diminution du volume urinaire et une modification de sa coloration. Les patients présentent souvent des symptômes comme la fatigue, les nausées et une perte d'appétit. La majorité des personnes atteintes nécessitent une dialyse ou une transplantation rénale pour maintenir leurs fonctions vitales. Les examens réguliers, incluant des analyses sanguines et des contrôles d'imagerie, deviennent une partie intégrante du quotidien.

Les adaptations du mode de vie nécessaires

La gestion quotidienne d'une nécrose corticale rénale demande des ajustements significatifs. Les patients doivent suivre un programme thérapeutique personnalisé, incluant la surveillance de la tension artérielle et la prise de médicaments spécifiques. Une attention particulière est portée à l'alimentation et à l'hydratation. Les rendez-vous médicaux réguliers et les séances de dialyse, lorsqu'elles sont nécessaires, structurent la vie des patients. La réussite du traitement repose sur une collaboration étroite entre le patient et l'équipe médicale, associée à un suivi minutieux des recommandations médicales.

Les innovations dans la prise en charge des patients

La médecine moderne propose des solutions adaptées pour traiter efficacement les encoches corticales du rein. Les avancées médicales permettent une meilleure identification des causes et une adaptation des traitements selon le profil du patient. L'imagerie médicale joue un rôle majeur dans la détection précoce et le suivi des patients.

Les nouvelles approches thérapeutiques personnalisées

Les traitements s'adaptent aux différents profils de patients, qu'il s'agisse de nouveau-nés, d'enfants ou d'adultes. Pour les nouveau-nés, la prise en charge se concentre sur les complications liées à l'accouchement. Pour les adultes, le traitement inclut des perfusions intraveineuses, des transfusions sanguines et l'administration d'antibiotiques selon les cas. La surveillance de la tension artérielle et la gestion des symptômes comme l'hématurie font partie intégrante du protocole médical. Une approche globale prend en compte les antécédents médicaux et les facteurs de risque spécifiques à chaque patient.

Les technologies médicales révolutionnaires

L'imagerie médicale moderne utilise des techniques avancées comme l'échographie, la tomodensitométrie et l'IRM pour un diagnostic précis. Ces outils permettent une visualisation détaillée des lésions rénales et facilitent le suivi de l'évolution. Les biopsies rénales s'effectuent avec des équipements perfectionnés pour une analyse précise des tissus. La dialyse, nécessaire dans certains cas, bénéficie d'innovations technologiques améliorant le confort des patients. Les progrès technologiques ont également permis de réduire la mortalité à un an à environ 20%, alors qu'elle dépassait auparavant les 50%.